Статті

Вот это сон!

| Первый раз приключилось такое. Видно, Солнцем, проникся насквозь. Мне с полярным сияньем цветное Сновиденье увидеть пришлось. То стремительным вихрем крученым, Удержать бы такие мгновенья. Виктор Трошенков. |

Читать другие стихотворения

Зимнее звездное небо - стихотворение

| Зимнее звездное небо Мигает нам издалека, Мы видим далекие звезды, Сияющие сквозь года. А созвездие Ориона Красотой своих звезд пленит, И охотника могучая постать Нам о прошлом говорит, Что в прекрасном и вечном Риме Или в Греции - древней стране, Жили смелые люди и звери И сражались за жизнь на Земле. Ну а кто-то по прихоти Зевса Обитал на небесах. Это были отважные люди, Ну а смертные превращались в прах. А легенда о храбром Персее И Андромеде - невесте его Вновь встревожило нашу душу, Как пример про зло и добро. О, зимнее звездное небо, Сколько боли, любви и добра Ты в себя, как губка, впитало И дивуешь нас свысока. Виктория Каширина, Донецкий астро-кружок |

Читать другие стихотворения

Как рождаются звезды

Автор: Владимир Сурдин

Источник:

Астрономия - стихотворения Кажанова В.

| В лучах рассвета, в утреннем тумане, Как будто намертво зажатые в капкане, стоят недвижимо астрономические башни. Всё просыпается, а астрономы спят Они всю ночь глядели в дали Фанатики, романтики... и как бы их не называли... Я их люблю, один из них я. И не нужны мне крылья! Я засыпаю утром и лечу Загадочным созвездиям навстречу! Не продаю и не плачу' - Я наслаждаюсь, я учусь. И мир становится всё шире, интересней мне с каждым ясным днём и каждой птичьей песней |

Читать другие стихотворения

Обломки небесной тверди

Небо падает! Огненный дождь! Это конец света! — такие крики раздавались по всей восточной части США 13 ноября 1833 года. Разбуженные в 3 часа ночи яркими всполохами, беспорядочно метавшимися по стенам комнат, испуганные люди выбегали на улицу. Многие падали на колени и молились, считая, что наступил Судный день. Но шел час за часом, а картина не менялась — с неба продолжали сыпаться тысячи вспыхивающих звездочек, оставляя за собой узкие огненные хвосты, которые были отчетливо видны даже на фоне предрассветной зари.

Источником «огненного дождя» 1833 года стал самый мощный из известных метеорных потоков. Сейчас его называют Леониды по имени созвездия Льва (по-латыни — Leo), на фоне которого он виден ежегодно в середине ноября, но в намного более скромном масштабе. В тот памятный день американские астрономы подсчитали, что каждую минуту в атмосфере Земли сгорала тысяча метеоров. Этот звездный дождь положил начало научному исследованию метеорных потоков. Впоследствии было установлено, что источником метеорного потока Леонид является вещество кометы Темпля-Туттля, движущейся по точно такой же орбите.

И вновь виновником переполоха оказались Леониды — в том году ожидалась особенно большая плотность частиц, и были приняты все возможные меры, чтобы избежать повреждения космических аппаратов. К счастью, пиковая активность потока оказалась небольшой, и ни один из нескольких сотен космических аппаратов не пострадал. А ведь даже слабые, но многочисленные удары небольших пылинок размером 1—10 микрон чреваты опасностью: они создают на корпусе спутника статический заряд, который может вывести из строя электронику. Крупные частицы диаметром больше 1 миллиметра пробивают оболочку космического корабля, мелкие (от 0,1 до 0,01 миллиметра) — действуя наподобие пескоструйного аппарата, постоянно истачивают поверхность искусственных спутников. И хотя риск в целом невелик (за все время освоения космоса нет достоверных случаев гибели аппаратов из-за удара метеорной частицы), но все же, когда ожидается сильный метеорный поток, старт откладывают на более благоприятный день. Готовясь к новым экспедициям на Луну, NASA три года назад восстановило отдел метеоритной обстановки, упраздненный еще в 1970 году, после завершения программы «Аполлон» (Apollo). По прихоти судьбы он находится теперь именно в «звездопадном» штате Алабама — в Центре космических полетов им. Маршалла, в городе Хантсвилл.

Крайне редко на Землю падают очень крупные метеориты. В результате столкновения с поверхностью планеты они взрываются, оставляя кратеры, диаметр которых достигает 100 километров. Каждый такой кратер — своего рода оазис, отличающийся от окружающих его ландшафтов. Нередко метеоритные кратеры заполняются водой и становятся озерами — их можно встретить повсюду — на Чукотке и в Эстонии, в Индии и Финляндии, но особенно много кратерных озер в Канаде на древнем материковом щите, породы которого устойчивы к эрозии и сохранили кратерные котловины, образовавшиеся на ранних этапах геологической истории.

За год на поверхность нашей планеты выпадает около двух тысяч метеоритов. Более половины из них тонет в океане, а большинство попавших на сушу оказывается в безлюдных местах и никогда не будут найдены. А всего, по расчетам, на Землю ежесуточно выпадает около 150 тонн внеземного вещества, главным образом в виде метеорной пыли.

Чтобы увидеть крупнейший в мире метеорит, надо побывать отнюдь не в музее, а на фермерском поле. На юго-западе Африки, в Намибии, близ города Гротфонтейн лежит железный метеорит Гоба размером 1х3х3 метра и массой 60 тонн. Он находится на том самом месте, куда упал 80 тысяч лет назад. В его составе 82% железа, 16% никеля, 1% кобальта и 1% других элементов. Этот гигант долгое время был скрыт под слоем земли, а нашли его случайно — при вспашке участка саванны в 1920 году на него наткнулся плуг. Гоба объявлен национальным природным памятником Намибии и находится под охраной. Тем не менее по краям громадной глыбы заметны многочисленные блестящие пятнышки — следы спилов, сделанных туристами, чтобы увезти с собой уникальный сувенир. На такие сувениры, а также на научные исследования от Гобы уже отпилено около 500 килограммов.

Метеоритные клондайки

Внеземное вещество начали собирать десятками, а затем и сотнями образцов за сезон. На снегоходах объезжают участки синеватого, не покрытого снегом льда и высматривают темнеющие на нем камни. А в 2000 году отряд NASA использовал даже робот-вездеход — четырехколесный аппарат размером с маленький автомобиль. Он провел поиск метеоритов у подножия Трансантарктических гор в 250 километрах от американской станции Мак-Мердо. Для этого с помощью телекамеры и спектрометра были обследованы сотни камней, лежащих на поверхности льда. И хотя работать пришлось на участке, где 20 лет назад уже были собраны десятки метеоритов, полярному роботу удалось обнаружить еще семь образцов. К настоящему времени отряды NASA собрали в Антарктиде более 7 500 образцов внеземного вещества.

Каким же образом в определенных районах ледового континента возникает «метеоритная обогатительная фабрика»? Камни, упавшие из космоса на поверхность антарктической ледяной шапки, постепенно заносятся снегом и оказываются внутри ледника. Вместе со льдом они движутся от центральных областей, где высота ледника достигает 4 000 метров над уровнем моря, к окраинам континента. Здесь путь льду местами преграждают горные хребты. Лед пытается наползти на них, но сильный ветер, постоянно дующий с полярного купола в сторону океана, приводит к «испарению» верхнего слоя льда, в результате чего на поверхности оказываются все более глубокие, более древние слои. Лед улетучивается, а все, что было в нем, остается на поверхности. И это главным образом метеориты.

Вслед за полярной пустыней Антарктиды в конце 1980-х годов метеориты стали собирать и в жарких тропических пустынях: в Сахаре, на Аравийском полуострове, в Австралии. Покрывшиеся во время пролета сквозь атмосферу темной корой плавления, метеориты издалека заметны на светлой поверхности глинистых, известняковых и щебнистых пустынь. А вот в песках гости из космоса быстро разрушаются — постоянно переносимый ветрами песок подобно наждаку сдирает с них слой за слоем. В пустыне Сахара метеоритов настолько много, что их даже можно встретить между обычными камнями в столбиках, помечающих караванные тропы. Способ поиска такой же, как в Антарктиде, — ехать на вездеходе и высматривать то, что темнеется. Правда, это не всегда оказывается «камнем с неба», бывает, что встречаются запчасти от военной техники, проводившей маневры. Особенно много метеоритов найдено в Ливии, Мавритании и Омане — счет идет на сотни килограммов за одну экспедицию.

За пределами нашей планеты метеорит впервые был найден в 2005 году. Это произошло на Марсе. Автоматический марсоход Opportunity обнаружил на плато Меридиана валун поперечником 25 сантиметров, по внешнему виду сильно отличавшийся от сотен камней, встреченных аппаратом до этого. Специалисты на Земле уже по одному внешнему виду распознали в этом «камне» метеорит. Выполненный приборами марсохода анализ показал, что валун состоит из железа с примесью никеля, то есть полностью аналогичен железным метеоритам. Несколько месяцев спустя, уже в 2006 году, марсоход Spirit, проводящий исследования внутри крупного кратера Гусев, передал панорамное изображение местности, на котором среди темных марсианских валунов выделялись два светлых камня с металлическим блеском и характерными для метеоритов вмятинами на поверхности. Они также оказались железными метеоритами. К настоящему времени на Красной планете обнаружено уже пять метеоритов, и все — железные. Распознать каменные метеориты, внешне такие же темные, как марсианские камни, марсоходам пока не удалось.

Тунгусский «метеорит»

А не могут ли метеориты прилетать к нам из более близких мест — с Луны или Марса? Такое случается, но выяснилось это лишь недавно, хотя гипотезу о том, что метеориты прилетают с Луны, немецкий астроном Генрих Вильгельм Ольберс высказал еще в 1795 году, за пять лет до открытия первого астероида. Вскоре расчеты французского астронома Пьера Симона Лапласа показали, что с точки зрения небесной механики это вполне возможно. Идея приобрела популярность. Считалось, что камни выбрасываются с Луны при мощных вулканических извержениях. По этому поводу даже иронизировали, говоря, что Луна — неприятная соседка, поскольку бросается в нас камнями. Однако дальнейшие исследования показали, что «небесные камни» прилетают в основном из пояса астероидов, и Луну перестали считать их источником. Эта «отставка» длилась почти два века, пока в руки ученых не попали подлинные камни с Луны.

Есть в коллекциях и метеориты с Марса. Сейчас таких известно более 30, а их суммарная масса превышает 90 килограммов! В Антарктиде найдено 12 «марсиан», в пустыне Сахара — 10, в Омане — 8 и еще 7 — в других местах. Некоторые из них обнаружены еще в XIX веке, но тогда об их марсианском происхождении и не подозревали. Среди гостей с Марса особенно «отличился» метеорит Нахла, упавший в 1911 году в Египте на поля в дельте Нила. Этот каменный метеорит, распавшийся на несколько кусков, летел со столь большой скоростью, что его фрагменты сильно углубились в рыхлую землю, а один из обломков попал в собаку, убив ее прямо рядом с хозяином, работавшим в огороде. Несколько лет назад американский исследователь Марса Арден Олби сказал, что метеорит Нахла — это «марсианин, убивший землянина», и предложил «наказать» его — распилить на множество кусочков и продать их коллекционерам по рекордной цене, а вырученные деньги использовать для исследований Марса. Научное сообщество отнеслось к такому предложению лишь как к шутке — уникальный метеорит сам по себе важен для изучения и помогает проникнуть в понимание природы все того же Марса.

Сихотэ-Алинский железный дождь

Обычно метеориты называют по ближайшему населенному пункту. Но в тот раз почему-то взяли имя довольно далекого хребта Сихотэ-Алинь, а не соседнего поселка Бейцухе. Зато потом, когда в регионе стали избавляться от названий китайского происхождения, сам Бейцухе переименовали в Метеоритный. На шлифе Сихотэ-Алинского метеорита видны крупные неплотно связанные кристаллы угловатой формы. Они образовались при очень медленном (менее 10° С за миллион лет!) остывании расплава железа (93%), никеля (6%) и кобальта (0,5%) в отсутствие кислорода. Небесное тело, в недрах которого это происходило, разрушилось около 450 миллионов лет назад, а 70 миллионов лет назад произошло еще одно дробление, когда и образовался фрагмент, упавший на Землю в 1947 году.

Астероид Фобос диаметром 25 километров, сходный по составу с каменными метеоритами, образовался около 4,5 миллиарда лет назад и стал постепенно перемещаться из внешней части пояса астероидов в сторону Солнца. Достигнув окрестностей Марса, он перешел на орбиту спутника этой планеты. Торможение гравитационным полем Марса привело к выделению энергии внутри Фобоса и его интенсивному разогреву. Лед в недрах астероида расплавился, вода сильно нагрелась, вступила в реакцию с горными породами, что привело к их частичному преобразованию. До Фобоса долетали и смешивались с его грунтом обломки вулканических лав, выброшенные с Марса при падении на планету крупных метеоритов. Падали метеориты и на Фобос, а один из ударов оказался столь значительным, что вещество будущего метеорита Кайдун было погребено в недрах астероида, где постепенно сцементировалось в единый массив. Примерно миллион лет назад еще более мощный взрыв метеорита выбросил грунт из недр Фобоса с такой силой, что обломки улетели за пределы зоны тяготения Марса. После этого Кайдун двигался по орбите, между Марсом и Солнцем, пока, в конце концов, не столкнулся с нашей планетой.

В Кайдуне выявлено около 60 разновидностей минералов, в том числе таких, которые ранее не встречались ни в метеоритах, ни на Земле. В 1999 году Международная минералогическая ассоциация зарегистрировала минерал флоренскиит (FeTiP), а в 2006 году — минерал андрейивановит (FeCrP). Названия даны в честь старейшины отечественной планетологии Кирилла Павловича Флоренского (1915—1982) и его ученика Андрея Валерьевича Иванова, который более двадцати лет посвятил изучению Кайдуна. Характеристики вещества этого метеорита пригодились при планировании полета автоматической станции «Фобос-Грунт», которая должна впервые доставить на Землю образцы вещества со спутника Марса. По плану станция стартует в 2009 году, а три года спустя капсула с образцами грунта Фобоса вернется на Землю. Вот тогда можно будет сравнить их с Кайдуном и окончательно сказать, действительно ли этот необычный метеорит доставил на нашу планету вещество с Фобоса, на много лет опередив космическую технику.

Несмотря на все успехи космонавтики, метеориты остаются самым доступным источником внеземного вещества на Земле. Все остальные образцы — будь то лунный грунт или кометная пыль — попадали в лаборатории после многолетних трудов инженеров и многомиллионных трат. Метеориты же регулярно прилетают сами, причем из таких мест, куда космические корабли доберутся еще нескоро. Их исследование помогает разобраться в сложных процессах образования и последующей эволюции минерального вещества в Солнечной системе. Внутри некоторых внеземных камней уже обнаружен межзвездный материал, возраст которого больше возраста Солнечной системы. Молчаливые небесные камни служат бесценными источниками информации о мире, окружающем нас за пределами родной планеты.

Автор статьи: Георгий Бурба

Исчтоник:

Новости по теме:

Метеорит погубивший дизозавтров. Что случилось шестьдесят пять миллионов лет назад?

Астроклубы и любительская астрономия

Астроклубы

-

Примечание.

Здесь указаны ссылки на сайты, которые нашодятся в сотрудничестве с нами по обмену ссылками.

Ссылки на множество астрономических клубов вы найдёте также здесь.

Обмен ссылками

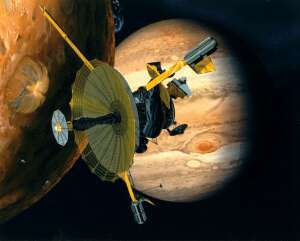

Загадочное ускорение космических аппаратов

Во время космического полета ученые нередко замечают проявление так называемого «эффекта Пионеров». Впервые он был замечен, когда космические аппараты Пионер-10 и Пионер-11 (Pioneer 10 и Pioneer 11) путешествовали по внешней Солнечной системе, и проявлялся в неожиданной и резком отклонении от расчетной траектории и скорости. А во время полетов аппаратов Galileo, Rosetta, NEAR и Cassini, их скорость резко возрастала без какой-либо видимой причины. После исключения всех возможных объяснений этого феномена, включая утечку топлива и ошибки в расчетах, ученые предположили, что ответ заключается в аномальных свойствах общей физики.

Во время межпланетных полетов космические аппараты получают ускорение, необходимое для достижения цели, благодаря гравитации планет. Поскольку получаемое ускорение известно с большой точностью, то время прибытия космического аппарата к конечной цели известно вплоть до минуты. Такая точность для миссий, длящихся порой годами, кажется просто невероятной, однако столь точные данные являются для работников центра управления крайне необходимыми.

Однако, когда космический аппарат Galileo 8 декабря 1990 года уже закончил гравитационный маневр около Земли и получил ускорение по направлению к Юпитеру, он начал вновь ускоряться без видимой на то причины. Полученное им дополнительное ускорение было совсем небольшим, 3,9 мм/с, однако оно никак не согласовывалось с законами физики.

И это не единственный случай. В близких условиях космические аппараты NEAR, Cassini-Huygens и Rosetta также получили дополнительное ускорение в 13, 0,11 и 2 мм/с соответственно. Астроном Мэджик МкКалоч (Magic McCulloch) предполагает, что виной всему так называемая радиация Унру (Unruh radiation). Это непростое для понимания явление заключается в том, что ускоряющиеся тела излучают. При малых ускорениях длина волны излучения превосходит диаметр известной нам Вселенной! Поэтому влияние на сам объект не оказывает. Но при достижении ускорений, больших определенного порога, длина волны излучения становится меньше диаметра Вселенной и сообщает телу пусть и очень малое дополнительное ускорение. Если эта теория верна, то она, несомненно, породит очень много вопросов.

Источник:

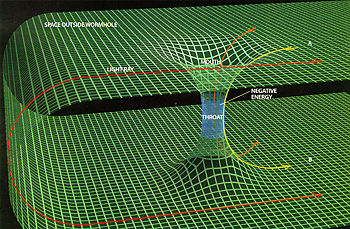

Русские ученые знают как выглядит червоточина

Поиск черных дыр – пустяковая задача по сравнению с обнаружением червоточин. Черные дыры можно заметить по отклонению в движении планет, звезд и даже галактик, а также по искажению света от более удаленных объектов. Окруженные материей, они могут излучать, а порой имеют джеты и аккреционные диски. А как найти червоточину? Русские ученые дают ответ. По их мнению, для этого нужны всего лишь чувствительный радиотелескоп и немного терпения.

Червоточины не являются фантастикой, их существование предсказывается Общей Теорией Относительности. По сути они являются своеобразными тоннелями, соединяющими точки пространства-времени по кратчайшему пути. При этом существует несколько вариантов червоточин, которые могут соединять разные Вселенные, разные точки во Вселенной и даже черные и белые дыры вместе. Однако, их физика одинакова, и теоретически сквозь червоточины можно даже путешествовать, на чем основано довольно много фантастических рассказов. Но даже если это и так, то найти червоточину и пройти сквозь нее исключительно сложно.

Так может выглядеть червоточина

Александр Шацкий из Московского инженерно-физического Института говорит, что знает, по крайней мере, как обнаружить червоточину. Во-первых, она отличается от черной дыры отсутствием горизонта событий. Во-вторых, материя не может выйти за пределы червоточины, но свет может, при этом излучаемый свет имеет специфическое угловое распределение. То есть, если мы посмотрим на вход в червоточину, то увидим световое кольцо с яркостью, возрастающей к внешнему диаметру. И в центре этого кольца опять же теоретически мы увидим свет других галактик по ту сторону червоточины.

Математическая модель червоточины

Чтобы зафиксировать червоточину астрономам достаточно иметь очень чувствительный интерферометр. Однако, не стоит питать иллюзий: тот факт, что червоточины могут существовать, еще не значит, что они действительно существуют. И даже если они есть, то обладают высокой нестабильностью и живут совсем мало. Более того, излучение, проходящее сквозь них, имеет очень сильное синее смещение, оно исключительно высокоэнергетично и просто убийственно для жизни. Так что не спешите паковать чемоданы.

Источник:

Чёрные дыры. Математическая модель слияния черных дыр

Недавно учеными была разработана математическая модель слияния черных дыр. Если предложенная модель корректна, то в Млечном Пути блуждают тысячи черных дыр, массой в тысячи солнечных каждая.

«Черные дыры очень трудно обнаружить». - Говорит астроном Келли Холи-Бокелман (Kelly Holley-Bockelmann), представивший результаты моделирования на собрании Американского Астрономического Сообщества 9 января. – «Если дыра не поглощает окружающую ее материю и, соответственно, не излучает, ее можно увидеть только по искажению света от более удаленных объектов сильным гравитационным полем черной дыры. Этот эффект называется гравитационным линзированием и проявляется в кажущемся мгновенном смещении более удаленного объекта, изменении его яркости и даже ложной множественности».

Разработчики модели особое внимание уделяли так называемому промежуточному классу черных дыр, существование которых до сих пор ставилось под сомнение. Астрономы знают множество малых черных дыр, массой менее 100 солнечных, возникающих при взрыве массивных сверхновых. Также широко известны сверхмассивные черные дыры, массой миллионы солнечных. Они располагаются в центре многих галактик, в том числе и Млечного Пути. Но астрономы утверждают, что существует еще одна промежуточная группа черных дыр массой в тысячи солнечных, содержащихся в древних шаровых скоплениях, насчитывающих от 100 000 до миллиона звезд. Но непосредственно такие объекты не наблюдались.

Последние 2 года ученые пытались смоделировать процесс слияния черных дыр согласно общей теории относительности. Одним из больших сюрпризов при разработке модели оказался тот факт, что при слиянии двух черных дыр, имеющих разные орбитальные скорости, не только образуется новая черная дыра, но и благодаря закону сохранения импульса, эта дыра получает энергию, достаточную для ее разгона до 4 000 км/с.

«Эта скорость гораздо выше, чем мы изначально предполагали. Даже скорость 200 км/с весьма высока для подобных космических объектов.» – Говорит Холи-Бокелман. – «При этом вновь образованная черная дыра непременно должна покинуть пределы шарового скопления, движущегося со скоростью менее 100 км/с.»

Команда ученых под руководством Холи-Бокелман провела ряд имитаций образования черных дыр промежуточного класса при слиянии малых черных дыр, которые в изобилии присутствуют в шаровых скоплениях. «В моделировании мы использовали черные дыры различных масс и приняли скорость их движения и вращения случайными. В таких условиях оказалось, что только треть черных дыр после слияния остаются в пределах шарового скопления», - говорит она.

В Млечном Пути около 200 шаровых скоплений. Это значит, что в нашей галактике блуждают тысячи черных дыр, поглощающих газопылевые скопления и звезды, неосторожно оказавшиеся на пути их следования. К счастью, астрономы говорят, что эти объекты не представляют особой угрозы для нашей планеты. «Вероятность уничтожения Солнечной системы блуждающей черной дырой чрезвычайно мала». – Говорит Холи-Бокелман. – «Опасная зона вокруг черной дыры ограничивается радиусом Шварцшильда, который равен всего нескольким тысячам километров. Поверьте, нас окружают и гораздо более опасные соседи».

Для справки:

Чёрная дыра — область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, даже световые волны не могут выйти за ее пределы.

Граница этой области называется горизонтом событий, а её радиус (если она сферически симметрична) — гравитационным радиусом. В простейшем случае сферически-симметричной чёрной дыры он равен радиусу Шварцшильда:

Существование чёрных дыр следует из точных решений уравнений Эйнштейна, первое из которых было получено Карлом Шварцшильдом в 1916 году. Сам термин был придуман Джоном Арчибальдом Уилером в конце 1967 года и впервые употреблён в работе. Ранее подобные астрофизические объекты называли в англоязычной научной литературе «сколлапсировавшие звёзды», а в русскоязычной — «застывшие звёзды» или «коллапсары».

Подробнне о "чёрных дырах" вы можете посмотреть

Смотрите также:

- Сенсационное открытие ученых - сверхмассивная чёрная дыра

- В космосе нашли самую маленькую черную дыру

ОНИ - стихотворение Виктора Трошенкова

| В нашей фантастике страшная мода – Что ни пришелец, то маска урода. Сам человек, как "зенит красоты", Чувства и помыслы архичисты. В общем, знакомая "песня" до боли. Видно, зашкалило нас от амбиций. Ясно, в Галактике много народа, Кто с высоты своих тысячелетий Чтобы подать свой пример нам когда-то, Если по небу рассыпаны звезды - Виктор ТРОШЕНКОВ. |

Читать другие стихотворения